Vortrag- Bundesminister des Inneren Prof. Dr. Thomas de Maizière, MdB,

„Innenpolitik im Wandel der Zeit –

Perspektiven und Herausforderungen aus deutscher Sicht“

– Es gilt das gesprochene Wort –

Lieber Herr Böhrnsen,

lieber Herr Rupert Scholz,

hochehrwürdige Versammlung des Bremer Tabak-Collegiums,

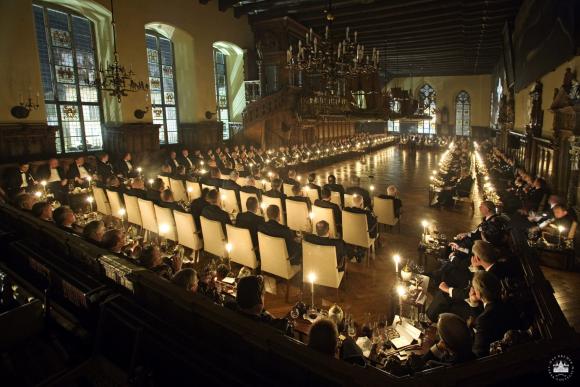

in der Tat fühle ich mich geehrt, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Das hat nicht nur zu tun mit dem Bremer Tabak-Collegium, sondern auch mit diesem Raum. Herr Böhrnsen und ich haben hier schon die eine oder andere Veranstaltung gemeinsam gemacht, und ich habe diesen Raum in unterschiedlicher Gestaltung gesehen. Es gibt wenige Räume in Deutschland, die eine so noble Würde ausstrahlen wie dieser Saal. Das ist nun nicht das Verdienst der jetzigen Generation, sondern früherer Generationen, und manchmal frage ich mich, wenn ich unsere Glas-Beton-Repräsentationsräume sehe, wer eigentlich gerne dort in hundert Jahren ein Bremer Tabak-Collegium abhält? Ich freue mich hier zu sein und bedanke mich!

Herr Scholz hat schon das Thema angerissen, über das ich hier sprechen soll und über das wir dann diskutieren wollen: Innenpolitik im Wandel der Zeit.

Ich will zunächst beginnen mit der Namensgebung meines Ministeriums. Die klassischen Ministerien unterscheiden sich von den nichtklassischen Ministerien nämlich dadurch, dass sie Ministerium „der“ statt Ministerium „für“ heißen. Also: „Der Minister des Auswärtigen“, „Der Minister des Inneren“, der Finanzen und der Justiz, der Verteidigung. Alle anderen Minister heißen: „Minister für Umwelt“, „Minister für Soziales“.

Was ist der Hintergrund?

Das ist das Preußische Kabinetts-Prinzip, und die klassischen Ministerien waren die, die man braucht, um ein Land zu regieren, und nicht mehr.

„Das Ministerium des Inneren“ war eben – und schon deswegen ist das nicht so belanglos – zuständig für die inneren Angelegenheiten, soweit sie nicht Finanzen betraf. Auch die Justiz war natürlich wegen ihrer Unabhängigkeit etwas anderes. Und es war eine Abgrenzung zum Ministerium des Auswärtigen. Und so war es Aufgabe des Innenministers, die inneren Angelegenheiten zu ordnen, soweit der Staat zuständig ist.

Ich habe in meiner Bundestags-Rede zum Haushalt 2010 aus der ersten Haushaltsdebatte 1949 zitiert. Da wurde der damalige Innenminister aufgefordert, er möge dafür sorgen, dass das Schulsystem in Deutschland nicht so uneinheitlich sei. Als Innenminister, weil er dafür zuständig war!

Das Umweltministerium, das Gesundheitsministerium, der Staatsminister für Kultur – das sind, historisch betrachtet, „Emporkömmlinge“ aus dem Innenministerium.

Die klassischen Ministerien heißen auch „Querschnitts-Ministerien“, weil sie im Überblick auf die Dinge schauen, nämlich quer und nicht nur rein fachlich. Ein zentrales Problem in der Organisation unserer Gesellschaft – meines Erachtens eines der zentralsten überhaupt – ist die Organisation unserer Gesellschaft in „Fachbruderschaften“ und Spezialisten, die zu eng auf die Sachverhalte gucken.

Der Blick auf das, was dazugehört zum Inneren eines Landes, das ist das, wofür ich mich zuständig fühle.

Nun kann ich das nicht im Einzelnen alles durchdeklinieren, sondern möchte mit Ihnen im Wesentlichen über drei Begriffe sprechen:

– Das Internet

– Integration

– Sicherheit

Ich werde dabei immer die drei gleichen Fragen stellen:

– Die erste Frage lautet: Was ist das eigentlich?

– Die zweite Frage lautet: Was verändert das eigentlich?

– Und die dritte Frage ist: Was ist die Rolle des Staates dabei?

Zunächst also zum Internet. Was ist das Internet eigentlich?

Das Internet ist inzwischen eine kritische Infrastruktur unseres Landes geworden. Was ist eine kritische Infrastruktur? Eine kritische Infrastruktur ist eine Infrastruktur, die wir brauchen, damit dieses Land funktioniert. Dazu gehören Wasser, Strom, Licht, Wärme, Straßen, Post und Telefon und ähnliches. Diese Infrastrukturen waren alle staatlich monopolisiert organisiert und wurden in unterschiedlicher Art und Weise nach und nach privatisiert. Das heißt, der Staat hatte die Verantwortung für die Durchführung und Gewährleistung des Funktionierens dieser Infrastruktur. Er hat sie dann unter den Bedingungen, die viel mit der Europäischen Union und auch anderen Faktoren zu tun haben, privatisiert oder anders organisiert, aber er hat dabei eine sogenannte Gewährleistungsverantwortung zurück behalten, entweder rechtlich oder politisch.

Wenn Russland Gaslieferungen durch die Ukraine drosselt oder stoppt, dann wird eine Woche geguckt, „Wer ist der Gasversorger?“ In der zweiten Woche wird die Bundesregierung angeguckt. Das nennt man Gewährleistungsverantwortung, und dazu gibt es auch Rechte, z.B. wie viel Öl vorgehalten werden muss, welche Sicherheitsstandards es gibt, wie Gasspeicher vorzusehen sind. Es gibt übrigens nach wie vor auch „Anreiz-Vorschriften“, die die Bundesnetzagentur macht. Dort, wo wir eine kritische Infrastruktur haben, die früher dem Staat gehörte, haben wir ein strenges Regiment: Mit Eingriffsrechten im Katastrophenfall, Beschlagnahmungsrechten, Zwangsanordnungen und ähnlichem.

Wie ist es nun mit dem Internet? Das Internet ist anders entstanden. Es ist zwar ursprünglich auch staatlich organisiert gewesen. Jetzt ist es aber erstens international und zweitens vollständig privat organisiert. Wenn ich also sage: „Das Internet ist eine kritische Infrastruktur“, dann hat das dramatische Auswirkungen. Entweder ist es eine kritische Infrastruktur, für die der Staat keine Gewährleistungsverantwortung hat, dann möchten wir aber auch nicht, wenn irgendwelche Hacker aus der Welt das Bankensystem in Deutschland lahmlegen, dafür irgendeine Form von Verantwortung haben. Oder aber es gibt eine Art von Gewährleistungsverantwortung für den Staat, dann wird es nicht ohne staatliche Rechte gehen: Standardisierung zum Beispiel, Vorgaben von Sicherheitsvorschriften, Informationspflichten, gegebenenfalls Vorgaben von Backupvorschriften auf einem bestimmten Niveau, Zertifizierungsvorschriften und ähnliches.

Ich glaube, dass das Internet in der Tat inzwischen – und wir merken es in diesen Tagen – eine kritische Infrastruktur geworden ist, ohne, dass wir schon durchdekliniert haben, was das eigentlich für uns alle bedeutet.

Zweite Frage: Was verändert das Internet?

Meine Antwort ist: „Viel, aber nicht alles.“ Es gibt Menschen, die sagen, das Internet ist halt ein bisschen Kommunikation und dann gibt es andere, die sagen das ist ein Aliud, das ist etwas total anderes! Da gelten ganz andere Regeln! Z. B. soll sich der Staat, sollen sich die Nationalstaaten raushalten.

Meine These ist: „Das trifft natürlich nicht zu!“ Das Internet hat natürlich etwas mit Kommunikation zu tun, aber zugleich ist es nicht etwas vollständig anderes, sondern es muss genauso behandelt werden wie andere Phänomene auch, allerdings verändert es viel! Eines, womit wir uns massiv beschäftigen, ist: wir bekommen einen anderen Begriff für öffentlichen Raum.

Früher wurden Häuser, Hausfassaden von Malern bemalt. Dann konnte man die kopieren und sagen, „Mal davon, sagen wir mal, so zehn Stück“ – wenn er fleißig war, hat er zwanzig geschafft. Dann kam die Fotografie. Dann haben die Architekten und Eigentümer gesagt: „Moment mal, das kann doch nicht sein, dass irgendwelche Hergelaufenen unsere Fassade, die unser Eigentum ist, unser Urheberrecht ist, fotografieren und dann Postkarten davon machen und die verkaufen, ohne dass wir irgendeinen Pfennig davon haben. Das ist ja der ‚Untergang des Abendlandes‘!“ Dann hat man im Urheberrecht 1907 die sogenannte Panoramafreiheit eingeführt. Damals wurde gejammert: „Schlechte Nachrichten für Architekten und Eigentümer!“ Heute ist klar: Dieses ist öffentlicher Raum, das darf fotografiert werden, ohne Gegenleistung! Dieses Thema haben einige vergessen bei der Google-Debatte!

Jetzt waren das aber nur die Fassaden. Wir haben bis weit in die 1970er Jahre in der westdeutschen Bundesrepublik Luftaufnahmen reglementiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich an früher erinnern, an Postkarten mit Luftaufnahmen. Da stand auf der Rückseite ganz klein drauf: „Genehmigt vom Regierungspräsidenten“. Jedes Luftbild war genehmigungspflichtig, weil ja bald der Russe kommt! Das haben wir dann bald gelassen, seitdem ist die Fotografie aus der Luft frei. Nun haben wir – das muss ich in Bremen nicht extra betonen – Erdbeobachtung durch Satelliten, die in einer Auflösung von 30, 40, 50 cm jeden Fleck der Erde von oben ablichten. Übrigens auch speichern und verarbeiten! Ein Nationalstaat ist außerstande zu sagen: „Das möchte ich aber nicht!“ Er ist auch außerstande zu sagen: „Ich möchte nicht, dass ihr die Sachen verarbeitet oder verknüpft!“ Es wird zwar im Moment die Forderung an mich herangetragen, dass ich die Erfassung, Verarbeitung und Verknüpfung von Informationen im Internet sofort verbieten soll. Aber, die schlechte Nachricht bei der Geschichte ist, dass nicht nur die Fassade und der Platz, sondern auch der Garten öffentlicher Raum geworden ist, sogar die Erdoberfläche im Ganzen. Und wir möchten auch gerne, dass das so ist: Wenn wir zum Beispiel die Erdoberfläche des Iran beobachten wollen, dann möchten wir, dass das öffentlicher Raum ist! Unseren eigenen Schwarzbau hinten im Garten, das Schwimmbad, das vielleicht etwas größer ist, als wir uns leisten können, da möchten wir nicht, dass das öffentlicher Raum ist. Diese Rechnung geht aber nicht auf. Der öffentliche Raum ist ein anderer geworden durch das Internet.

Jetzt ist die Frage: Sind wir dem hilflos aufgeliefert? Mark Zuckerberg sagt: „Die Folge des Internet ist, dass es keine Privatsphäre mehr gibt.“ Ich teile diese Auffassung nicht, aber dass sich die Privatsphäre erweitert und sich unwiederbringlich und unwiederholbar erweitert hat, das wird man wohl sagen müssen. Deswegen sind hier Regeln so schwierig.

Dann gibt es noch ein anderes Phänomen in diesem Zusammenhang, das nenne ich mal den Umschlag von Quantität in Qualität. Wenn eine Hausfassade, wenn Menschen für Postkarten fotografiert werden, dann hat so eine Postkarte vielleicht eine 10.000er Auflage. Macht es jetzt einen Unterschied, wo keine Widerspruchslösung, keine Einspruchslösung je gefordert wird und durchsetzbar ist, macht es einen Unterschied, wenn die Postkarte eine Auflage von 10.000 hat oder wenn das im Internet für vier Milliarden Menschen zugänglich ist? Wo schlägt Quantität in Qualität um? Und was ist da der rechtliche Regelungspunkt? Das sind Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, beschäftigen müssen, mit denen ich mich beschäftige.

Ich bin bisher zu der Auffassung gekommen, dass der Anknüpfungspunkt nicht die Technologie sein sollte, weil das aussichtslos ist und weil wir sonst einen erheblichen technologischen Fortschritt hemmen würden, sondern als Anknüpfungspunkt – wie alles was der Staat tut – der Schutz der Persönlichkeit dienen soll, denn der Schutz des Menschen ist vorrangig. Das heißt, die Verletzung des Persönlichkeitsschutzes – und das ist jetzt ein technisches Argument – kann letztlich erst beginnen mit der Veröffentlichung und nicht bereits mit der Erhebung und Speicherung. Würden wir versuchen, Erhebung und Speicherung auch von Profilbildung zu regeln, landen wir rechtlich im Nirwana.

Trotzdem kommen wir jetzt in eine Situation, in der wir eine ganz neue Debatte bekommen. Der Staat, der derjenige war, dem man manche Skepsis entgegen brachte, wenn er Daten sammelt, wird jetzt plötzlich zum Schutzpatron für den Schutz privater Daten gegenüber privatwirtschaftlichen Datensammlern. Diesen Schutz kann er vermutlich nicht oder nicht vollständig einlösen. Da entstehen ganz neue Fragen der Vertrauensbasis vom Staat zum Bürger.

Dritte Frage: Was ist die Rolle des Staates dabei?

Erstens, er muss durchdeklinieren: Was bedeutet das Internet als kritische Infrastruktur?

Zweitens, er muss die Freiheit ordnen, er muss Regeln finden, er muss die Menschenwürde schützen, mit dem, was rechtlich und tatsächlich geht. Das ist und bleibt auch im Internet so. Er muss auch Kriminalität bekämpfen können, die im Internet stattfindet, und das alles hat eine Reihe von Konsequenzen, die ich hier jetzt im Einzelnen nicht durchdeklinieren kann. All dies geht nur international, das ist beim Internet ja offenkundig.

Zu meinem zweiten Stichwort: Integration!

Was ist Integration?

Eine große und schwierige Debatte. Ich mache es ganz bescheiden. Gelungene Integration ist für mich dann gegeben, wenn aus Andersartigkeit kein Problem entsteht. Das klingt bescheiden und es ist bescheiden, aber es ist schwer zu erreichen. Assimilation ist das nicht. Assimilation ist auch nichts, was ein Staatsziel sein könnte. Aber wenn das Zusammenleben so funktioniert, dass aus Andersartigkeit kein Problem entsteht, hätten wir achtzig Prozent der Probleme, die wir in der Integration haben, nicht! Daraus folgt – das ist jetzt eine kleine persönliche Bemerkung, beim Internet haben sie es auch gemerkt – ich verfolge lieber Ziele die man erreichen kann, als Dinge anzukündigen, von denen man hofft, dass man sie erreicht, von denen aber jeder weiß, sie sind nicht erreichbar. Dazu gehört auch, dass diejenigen, die integriert sind, sagen: „Dies ist mein Land“! Das ist keine Frage der Staatsbürgerschaft, sondern eine Frage der inneren Bindung.

Zweite Frage: Was verändert Integration?

Die Antwort wie beim Internet: „Viel, aber nicht alles!“ Was meine ich damit? Ja, die Integration bei uns wird und hat bereits ganz viel in unsrem Land verändert: Geburtenjahrgänge, Zusammensetzung von Grundschulen, Struktur von Arbeitslosigkeit, äußere Gestaltung von Kirchengebäuden, Stadtentwicklung, Religion – hier komme ich gleich darauf zurück! Aber eben nicht alles und es sollte nicht alles verändern. Veränderungen einer Gesellschaft müssen Grenzen haben und deswegen muss das Ziel von Integration auch sein, dass nicht alles verändert wird, damit eine Gesellschaft stabil bleiben kann.

Das führt zu dem Stichwort der Leitkultur. Das heiß, dass auch eine Mehrheitsgesellschaft Ansprüche hat und das führt mich mit einem Satz als Schlenker doch zum Stichwort der Religion. Natürlich diskutieren wir über die Frage – und nicht erst seit Sarrazin, sondern auch vorher schon – und man darf sagen und das trifft auch zu, dass das Verhältnis einer christlich geprägten Gesellschaft und des Christentums zum Islam immer schwierig war.

Wie muss das ein Schüler empfinden, wenn er Wien besucht, und der Stadtführer sagt ihm: „Es ist ein Segen für Europa, dass Prinz Eugen die Türken geschlagen hat!“ Und anschließend heißt es: „Im Islam gibt es doch kein Problem!“ Wie soll der Schüler das verstehen, wenn im Geschichtsunterricht (hoffentlich) im frühen Mittelalter etwas über Kreuzzüge und dem Kampf um das Heilige Land die Rede ist und er nun hört, dass die Probleme, die wir haben, mit dem Verhältnis vom Islam zum Christentum nichts zu tun hätten?

Die Wahrheit ist, dass die Probleme, die wir zwischen Christentum und dem Islam haben, kompliziert waren und sind, schon seit dem es sie gibt. Warum ist denn Nathan der Weisegeschrieben worden? Doch weil es kompliziert war und weil es schwierig war. Und ich finde, das darf man aussprechen. Nur so entsteht ein ernsthafter Dialog, den wir in der Islamkonferenz und anderswo führen. Das Zusammenleben von Religion und das haben wir doch von evangelischen Christen und katholischen Christen über Jahrhunderte – und jetzt sage ich ganz bewusst blutig in Europa erlebt – ist schwierig! Religionen haben eine große tröstende und barmherzige Kraft, aber in Religion wohnt auch Gewalt und Unbarmherzigkeit. Das hat etwas auch mit dem Absolutheitsanspruch zu tun. Deswegen müssen wir das offen ansprechen und deswegen müssen wir versuchen, diese der Religion innewohnende Kraft und Gewalt zu bändigen.

Man kann auch sagen, das nennt man Aufklärung! Den Weg hat der Islam noch vor sich. „Geht nicht!“, sagen viele. Manche sagen: „Stimmt, hat bei uns auch Jahrhunderte gedauert!“, nur die Zeit haben wir leider nicht. Stimmt auch, nur was ist die Alternative? Die Alternative ist entweder nebeneinander oder gegeneinander, deswegen gibt es nichts anderes als den mühsamen Dialog, der hier stattfindet.

Was ich ein bisschen bedauere, und das führt zu der dritten Frage: Was ist die Rolle des Staates dabei? Das darf man nicht dem Staat überlassen. Eigentlich ist es skandalös, dass die Innenminister Schäuble und dann ich die Islamkonferenz durchführen, und dass die Kirchen das nicht längst gemacht haben! Wir haben da so eine Art Mediatorenrolle, eine Art Stellvertreterrolle. Wir machen das gerne, ich mache das gerne, es macht mir auch großen intellektuellen Spaß, aber an sich ist es nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht die Rolle des Staates das Zusammenleben der Religionen – höchstens vielleicht was den Religionsunterricht angeht – und all das zu ordnen.

Was ist aber die Rolle des Staates in dem Zusammenhang? Er muss natürlich die äußeren Voraussetzungen schaffen, damit Integration gelingt, das ist schwer genug. Das Allermeiste kann er nicht regeln. Er hat eine wichtige Aufgabe und deswegen bin ich froh, dass das in meiner Zuständigkeit auch so ist. Das ist nur bei einem Drittel der Innenminister in der Europäischen Union so, dass es dort eine gemeinsame Zuständigkeit für Migration und Integration gibt. In vielen anderen Europäischen Ländern gibt es Migrationsminister und Innen- und Sicherheitsminister. Die Migrationsminister holen die Menschen mühselig beladen ins Land und die Innenminister haben die Probleme. Deswegen muss Integration und Migration immer zusammen gedacht werden, auch von denjenigen die sagen, wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland.

Kanada hat praktisch wenig illegale Zuwanderung. „Oben“ ist Eis und „unten“ sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Australien hat fast keine illegale Zuwanderung, außer einigen „Boatpeople“, ebenso Neuseeland. Ein wesentlicher Teil der Migration, die uns jetzt Probleme macht, ist, wenn Sie so wollen, unerwünschte Zuwanderung. Das heißt, ich wäre sofort dafür, uns auf gesteuerte Zuwanderung in einer Weise einzulassen wenn ich sicher wäre, dass wir in unserer geographischen Lage ungesteuerte Zuwanderung nicht mehr hätten, das ist aber nicht der Fall. Ich sehe keine politische Lösung, wie das gehen könnte. In der Europäischen Union laufen die Entwicklungen genau anders herum. Die Griechen, die Italiener, die Spanier und die Franzosen, die Menschen aus Malta, aus Zypern, Marokko, Algerien, Libyen, die Türkei, haben exakt andere Interessen. Deswegen muss Migration und Integration miteinander und im internationalen Rahmen gedacht werden, sonst fliegt uns auch die Gesellschaft auseinander.

Wolfgang Schäuble hat mal auf die Frage geantwortet, was der Unterschied war zwischen seiner ersten und zweiten Amtsperiode als Innenminister, wenn wir jetzt mal den Prozess der deutschen Einheit außen vorlassen? Er hat gesagt: „Der Unterschied ist Europa.“ Das kann ich nur unterstützen, nach gut einem Jahr als Innenminister, denn 40 Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich mit europäischen Angelegenheiten. Es vergeht nicht eine Woche wo ich mit 2-3 meiner Kollegen telefoniere, über diese und auch über andere Fragen. Innenpolitik ist längst auch europäische oder internationale Innenpolitik, auch beim Thema Migration und Integration.

Das dritte Thema Sicherheit. Auch hier die Frage: „Was ist eigentlich Sicherheit?“

Nun, da will ich mal zunächst sagen, Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von der Unsicherheit! Unsicherheit ist etwas sehr Schönes! Unsicherheit ist das Ergebnis von Freiheit. Wer totale Sicherheit möchte, will keine Freiheit. Wenn der Mensch frei ist und unterschiedliche freie Entscheidungen fällt, dann sind diese Entscheidungen nicht vorhersehbar, dann sind auch die Auswirkungen dieser Entscheidungen nicht vorhersehbar und so entsteht Unsicherheit.

Die wichtigen Entscheidungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie Entscheidungen in Unsicherheit sind. Sie kennen das von Karl Valentin, er hat gesagt: „Früher war die Zukunft auch schon besser!“ Dass Zukunft offen ist, muss etwas Schönes sein! Und wenn wir das nicht wollen und wenn wir das nicht sehen, dann haben wir noch ganz andere Probleme in unserer Gesellschaft.

Was ist also Sicherheit? Es ist nicht die Abwesenheit von Unsicherheit. Sicherheit ist für mich geschützte Freiheit. Klingt auch einfach, ist aber ziemlich viel. Geschützte Freiheit, die in Kauf nimmt, dass es keine totale Sicherheit gibt.

Der erste Satz, den kennen sie alle aus ihrem Privatleben: „Sicherheit gibt Sicherheit!“ Es ist ja verrückt: Die letzte Umfrage, ob sich die Menschen sicher fühlen, obwohl sie die Terrorwarnung ernstgenommen und mir geglaubt haben, dass es ernst ist, ergab einen Zuwachs von fünf Prozent. Ein unglaubliches Ergebnis! Das ist ein Gefühl von Sicherheit, objektive Sicherheit gibt es sowieso nicht.

Jeder Innenminister kennt den Unterschied zwischen gefühlter und objektiver Sicherheit. Ein Innenminister ist vor allem ein Sicherheitsminister! Seine Aufgabe besteht nicht darin, Unsicherheit zu schüren. Er kann auf Gefahren hinweisen, er muss Sorgen aussprechen, möglichst lösungsorientiert. Es ist nicht Aufgabe politischer Führung, Unsicherheit zu verbreiten und erst recht nicht für den Sicherheitsminister. Klingt klar, ist aber praktisch politisch umstritten.

Also, Sicherheit gibt Sicherheit und was verändert noch Sicherheit? Sicherheit ist abhängig von der Lage. Der Streifenpolizist, der durch den Kiez geht und seine Pappenheimer kennt, den brauchen wir noch, aber wir brauchen andere Formen von Sicherheitsgewährung. Über IT-Sicherheit habe ich eben schon in einem bestimmten Zusammenhang gesprochen.

Terrorismus, das ist auch, wenn man so will, eine abstrakte Gefahr. Jetzt kommt noch etwas Konkretes hinzu, eine konkrete Gefahr, einer konkreten Gefahr ins Auge zu sehen, eine Krebsdiagnose zu hören und zu sagen: “Das will ich doch mal sehen, ob ich das nicht durchkämpfe!“ Eine gefährliche Situation, am Abhang zu hängen, führt meistens zu Kraft. Eine abstrakte Gefahr führt oft zu Lähmung und Unsicherheit. Die eigentlichen Gefahren, die wir haben, sind eher abstrakte Gefahren. Jedenfalls welche, die man nicht richtig vorhersehen kann. Wo man nicht mal weiß, von wo die Gefahr kommt und wie sie sich auswirkt. Darauf müssen Sicherheitspolitiker reagieren, sie müssen auf die Veränderungen dieser Lage hinwirken.

Also, die Veränderung der Lage zu organisieren, die Sicherheitsbedenken mitzunehmen, die Bevölkerung mitzunehmen, das verändert Sicherheit.

Und der letzte Punkt in dem Zusammenhang: „Was ist die Rolle des Staates in dem Zusammenhang?“

Da sage ich zunächst, was der Staat nicht herstellen kann. „Der Staat“ – und jetzt kommt ein komischer Satz vom Herrn Bundesinnenminister – „kann nicht für innere Sicherheit sorgen!“ Nicht, weil es keine absolute Sicherheit gibt, sondern weil innere Sicherheit etwas zutiefst Menschliches ist und nichts Staatliches. Fragen sie mal die normalen Leute auf der Straße, was sie unter innerer Sicherheit verstehen? Die würden nicht irgendetwas Politikchinesisches sagen, oder: „Das hat irgendetwas mit Polizei zu tun“, sondern die sagen: „Den kenne ich, der strahlt innere Sicherheit aus!“, oder „Ich fühle mich sicher!“, „Mein Großvater, das war ein Mann von innerer Sicherheit!“, „Meine Großmutter, die ruhte in sich selbst!“ Das ist innere Sicherheit! Der Staat ist außerstande. das zu leisten. Er kann dazu einen klitzekleinen Beitrag leisten, aber der Staat ist außerstande, das zu erschaffen!

Wo es aber eine Rolle des Staates gibt, ist die Herbeiführung und die Sicherstellung von öffentlicher Sicherheit. Im Englischen ist manches besser, dort spricht man von „Internal Security“, das ist etwas ganz anderes als unsere interne Sicherheit oder von „Public Security“, aber nicht von „Inner Security“. Öffentliche Sicherheit, das ist nun, um es kurz zu sagen, Fundamentierung des Staates. Ich sage es ganz altmodisch, öffentliche Sicherheit gebührt dem Staat und bei öffentlicher Sicherheit muss der Staat das letzte Wort haben! Und jetzt füge ich noch etwas ganz Schwieriges für Wirtschaftsvertreter hinzu: „Koste es, was es wolle!“ Ich beschäftige mich in letzter Zeit etwas mehr mit dem Thema Luftfracht und ich sehe die Bedürfnisse einer modernen Luftfracht. Daher sage ich nicht: „Wir kontrollieren jedes Paket. Ob der Logistikverkehr in der Welt zusammenbricht ist uns doch egal.“ Das ist nicht das, was ich meine. „Koste es, was es wolle“, aber im Zweifel, im Konflikt, hat da das Gebot der öffentlichen Sicherheit Vorrang! Maßvoll, besonnen, in Abwägung zu anderen Gütern, aber das ist und bleibt das, was dem Staat gebührt und wo er auch – und jetzt kommt noch etwas Altmodisches – „Anspruch auf Rechtsgehorsam hat“! Noch so ein altmodisches aber sehr schönes Wort! Sonst können sie öffentliche Sicherheit nicht organisieren, wenn einige sagen: „Macht mal, für mich gilt das nicht.“

Das Gewaltmonopol des Staates ist ein großes Versprechen gegenüber diejenigen, die ihre Waffen ablegen. Dies Versprechen muss aber auch eingelöst werden, und wenn es nicht eingelöst wird, wird es andere geben, die sagen, „ich besorge mir meine Waffen selber“, in welcher Form auch immer. Also, Sicherheit gebührt dem Staat und deswegen muss der Staat auch so auftreten und sich so verhalten, dass ihm auch der Rechtsgehorsam entgegengebracht wird, ohne dass es vollzogen wird.

Der Witz ist ja, dass wir unser Land sofort zumachen können, wenn nur fünf Prozent dieses Landes sagen: „Ich bin nicht rechtstreu.“ Unsere Straßenverkehrsordnung sagt, fahrt bitte rechts! Einen Geisterfahrer können wir ertragen. Wenn zwei Prozent aller Autofahrer sagen würden, wir fahren jetzt links, gibt es keine Polizei in Deutschland, die den Straßenverkehr aufrecht erhalten könnte.

In der Geschichte vom „Kleinen Prinzen“ von Saint-Exupéry reist der Kleine Prinz von Stern zu Stern. Dabei kommt er zu einem König und der König sagt: „Herzlich willkommen“! Und der Kleine Prinz fragt: „Was bist du für ein König?“ „Ich befehle nur das, von dem ich weiß, dass die Leute das machen.“ Da sagt der Kleine Prinz: „Dann bist Du aber ein komischer König.“ Und dann sagt der König: „Da musst Du mal drüber nachdenken:“ Darauf der Kleine Prinz: „Jetzt möchte ich eigentlich wieder wegfahren.“ Der König erwidert: „Ach, ich möchte eigentlich, dass Du bleibst. Ich bin so einsam.“ Und dann sagt der Kleine Prinz: „Ich muss aber weg.“ Darauf sagt der König: „Dann befehle ich Dir, das Du wegfährst!“ Und dann befolgt der kleine Prinz den Befehl des Königs.

Hinter dieser Geschichte steckt eine ganz tiefe Weisheit. Wenn ein Staat, Dinge befiehlt, die im Prinzip nicht befolgt werden, bleibt er einsam und hat keinen Anspruch auf Gefolgschaft. Und deswegen ist die Art und Weise, wie man mit diesem Anspruch auf Rechtsgehorsam umgeht, konstitutionell für das, ob die Bevölkerung Rechtsgehorsam ausübt oder nicht.

Die Sicherheit dient also der Freiheit, Sicherheit ist geschützte Freiheit und das ist ein großer starker Anspruch des Staates mit Rechtsverbindlichkeit, der aber der Freiheit selber dient. Ein Spannungsverhältnis, ich finde ein wunderschönes! Auch das, sage ich Ihnen, geht nur international. Sie können die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, nicht national lösen, wir können sie nicht einmal EU-weit lösen. Wir können die Freiheit nicht national wahren und achten und schützen, sondern das geht nur international.

Das meine Herren, war ein kleiner Ausschnitt, neben dem Sport, neben dem Katastrophenschutz, neben dem Dienstrecht, neben dem Verwaltungsverfahrensrecht, neben Verwaltungsgebühren, neben Aussiedlerfragen, neben dem Querschnittsressort, der Prüfung von Gesetzen auf Verfassungsmäßigkeit. Das ist es, was heutzutage einen Innenminister beschäftigt – jedenfalls mich beschäftigt – und was zu Recht, wie ich finde, den stolzen und schönen Namen eines Innenministeriums verdient.

Vielen Dank!